Прочесть сообщение, включить сериал, перевести деньги близкому или заказать еду через приложение — давно привычные дела для многим. Но в основе этих процессов — сложные механизмы. И мало кто задумывается, как обычные провода и радиоволны связывают наши устройства в единую паутину — невидимую, но абсолютно необходимую здесь и сейчас.

А главное — всего 50 лет назад люди спокойно жили без всего этого. Как же мир так разительно поменялся? Ведь сегодня мы не можем и дня провести без мессенджеров, стримингов и онлайн-платежей. Оказывается, всё началось не с мирного интернета, а с военных технологий...

Первая ласточка в мире компьютерных сетей

В 1969 году несколько умных ребят из военного ведомства США запустили ARPANET. Так впервые удалось передать данные между компьютерами в разных университетах. Вместо того чтобы передавать информацию целиком, они разбили её на кусочки и отправили разными путями.

Но сразу возникла проблема: как заставить разные сети понимать друг друга? Пришлось формировать единую систему — эдакие «правила дорожного» для данных. Так появился TCP/IP, без которого сегодня ни один сайт не открылся бы.

Теперь вспомните, сколько всего изменилось в 90-е гг. Сначала в офисах тянули эти жуткие толстые кабели, а потом вдруг появилась «витая пара» — тоненькая и удобная. А когда выяснилось, что можно передавать данные по воздуху... Это казалось чудом.

И конечно, большой вклад внёс Тим Бернерс-Ли. Его WWW и HTTP — это как изобретение колеса для цифрового мира. Благодаря ему, многие теперь спокойно сидят в соцсетях, хотя раньше боялись даже мышку в руки брать.

За всеми этими технологиями стоят обычные люди. Такие же, как мы с вами — которые просто хотели, чтобы информация могла свободно путешествовать между компьютерами, городами и странами. И ведь получилось! От первых экспериментов с передачей данных до современных облачных технологий — всё это появилось потому, что нам важно общаться, делиться знаниями и работать вместе.

Как данные путешествуют по сети

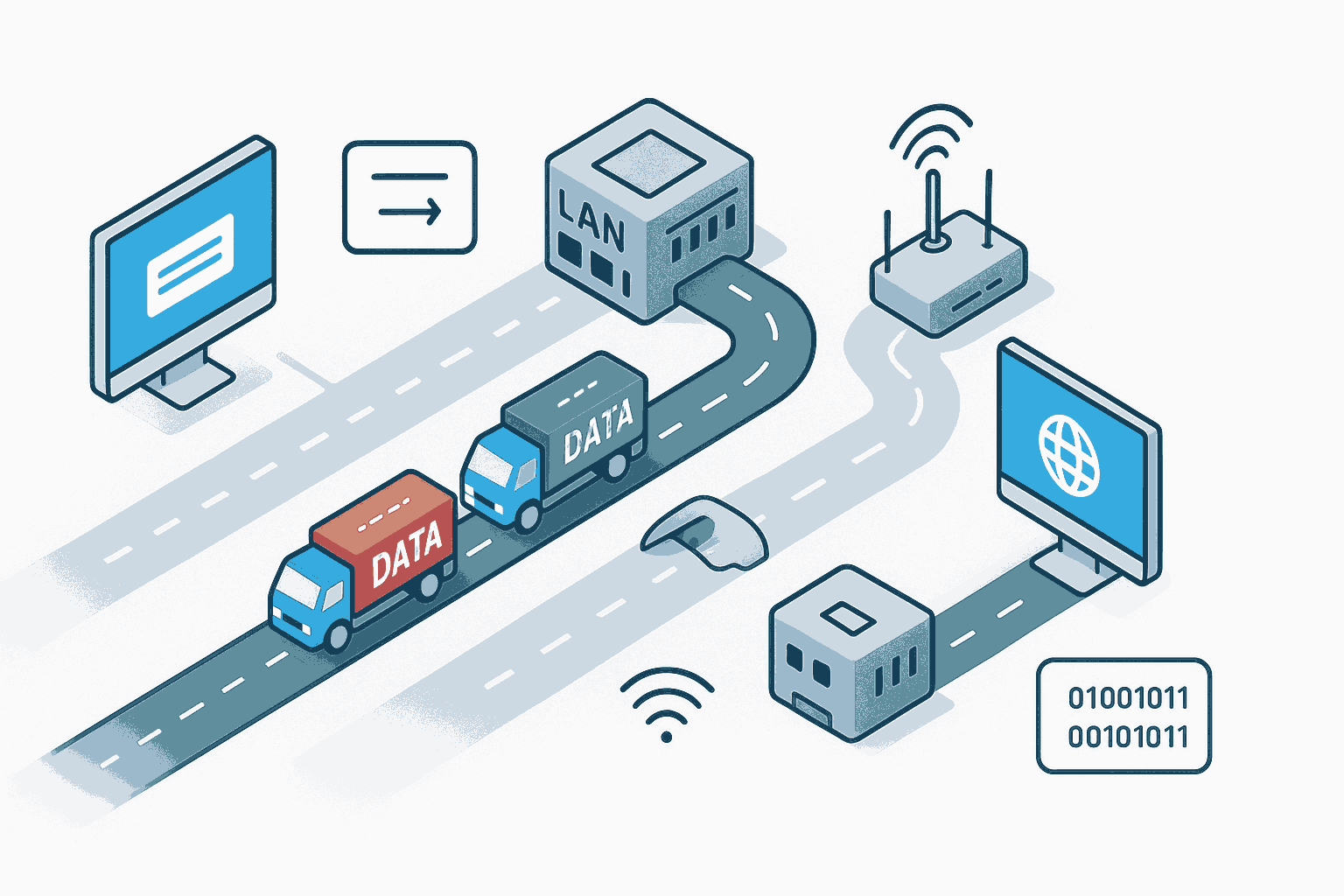

Представь: сеть — это система дорог, а данные — груз, который нужно доставить. Всё работает по строгим правилам, и у каждого элемента своя роль.

Например, пакеты похожи на посылки. Ведь информацию делят на небольшие части и отправляют разными маршрутами. Если один пакет потеряется, его просто перешлют — не нужно отправлять всё заново.

И чтобы информация поступала предельно точечно, нужны координаты (прописка). Поэтому у каждого устройства есть свой адрес:

- MAC-адрес — как паспорт сетевой карты, нужен для локальной связи.

- IP-адрес — как почтовый адрес в интернете. Сейчас всё чаще используют IPv6, потому что старых IPv4-адресов уже не хватает.

Грамотно выполнить доставку информации позволяют протоколы. Это и есть правила дорожного движения для сети. Протоколов много, потому что и ситуаций всяких хватает. Например, TCP следит, чтобы данные дошли без ошибок (как заказное письмо). Сетевой протокол IP (Internet Protocol) отвечает за маршрут (как навигатор).

А оборудование в нашей аналогии будет сортировочными узлами. Так, коммутатор (switch) раздаёт трафик внутри локальной сети. Маршрутизатор (router) соединяет разные сети и выбирает самый быстрый путь. Домашний роутер служит мини-станцией, которая объединяет предыдущие функции.

Роль дорог играют кабели и радиоволны. Причём тут есть и своя классификация. Так провода (оптоволокно, витая пара) — это быстрые и надёжные дороги. А беспроводные (Wi-Fi, 5G) — удобные, но менее стабильные.

Не все сети одинаковы: от одного кармана до всей планеты

Итак, сеть — это дороги для данных. Но ведь дороги бывают разные: небольших грунтовых до межконтинентальных магистралей. Так и сети делятся по масштабу, и у каждой — своя задача.

Сначала — самое близкое. Личная сеть — PAN (Personal Area Network). Это приватное цифровое пространство. Например, когда на улице слушаешь музыку в беспроводных наушниках, а умные часы передают на телефон данные о пульсе, это и есть она. По сути, PAN — это сеть-невидимка, которая работает всего в нескольких метрах вокруг человека. Главный здесь — Bluetooth — он легко связывает гаджеты.

Дальше — дом и офис. Локальная сеть — LAN (Local Area Network). Это цифровая квартира, где есть ноутбук, телефон, умный телевизор и игровая приставка. Они все «знают» друг друга в лицо (благодаря тем самым MAC-адресам) и могут обмениваться файлами или печатать на одном принтере без выхода в интернет. Раньше такие сети связывали толстыми кабелями, теперь же всё чаще царствует Wi-Fi — невидимый и удобный, но иногда капризный, как сквозняк.

Ну а если нужно объединить несколько зданий? Кампусная или городская сеть — CAN/MAN (Campus Area Network/Metropolitan Area Network). Это уже целый район. Представьте университетский кампус или филиалы банка в одном городе. Тут уже не обойтись домашним роутером — нужны мощные маршрутизаторы и проложенные под землёй оптоволоконные «скоростные магистрали».

И, наконец, глобальная — WAN (Wide Area Network). Это и есть интернет — сеть, опутавшая всю планету. Связь между континентами обеспечивают гигантские кабели, проложенные по дну океанов, и спутники на орбите. Именно здесь работают те самые «правила дорожного движения» — протокол TCP/IP, который позволяет скромной посылке-пакету найти путь от подмосковной квартиры до сервера где-нибудь в Калифорнии.

Архитектура сети: кухня ресторана или общий стол?

Как устроено общение внутри этих сетей? Есть два принципиально разных подхода, как с кулинарией: можно ходить в ресторан, а можно устроить общий ужин, где каждый делится едой.

Первый подход — «Клиент-Сервер». Это как ресторан.

Клиент делает заказ: «Хочу посмотреть вот это видео на YouTube». И запрос летит в интернет, попадает на сервер — это и есть та самая кухня, мощный компьютер, который всегда работает. Он быстро находит нужное видео в своих кладовых и отправляет его по нужному адресу. Клиент получает готовое блюдо, даже не зная, как его готовили.

Практически весь современный интернет работает по этой схеме: соцсети, поисковики, почта, облака. Это удобно, надёжно и позволяет держать всё под контролем. Но есть нюанс: если кухня-сервер сломается или перегрузится заказами, все останутся голодными.

Второй подход — «Одноранговая сеть» (P2P). Это как общий стол. Здесь нет главного повара. Все устройства равны и делятся друг с другом тем, что у них есть. К примеру, пользователь скачивает фильм по торренту. Одновременно он получает его кусочки с компьютеров десятков незнакомцев и сам отдаёт им уже скачанные фрагменты.

Это гениально своей децентрализацией: такую сеть почти невозможно выключить целиком. Но за удобство приходится платить: меньше контроля, а значит, выше риски подхватить что-то нехорошее, если не быть осторожным. Именно по такому принципу раньше работали легендарные DC++ и Soulseek.

От теории к практике: как сделать свою сеть быстрой и удобной

Теперь давайте от теории перейдём к практике. Разберём, что в домашней сети можно улучшить прямо сегодня. Ведь LAN — это личный кусочек интернета, и от её настроек зависит комфорт семьи.

Как выбрать роутера-помощника?

Смотрите не на количество «рогов»-антенн, а на стандарты Wi-Fi. Ищите на коробке заветные Wi-Fi 6 (AX) — так обозначается новый отраслевой стандарт для квартир, где десяток устройств (ноутбуки, телефоны, телевизор и т. д.). Это гарантирует высокую скорость и её распределение между беспроводными устройствами в нужных пропорциях.

Почему Wi-Fi может «тупить» и как это исправить?

Чаще всего виноваты не медлительность, а давка. Роутеры соседей мешают друг другу — ведь они все работают на одних и тех же частотах (каналах). Решение простое: зайти в настройки роутера и вручную переключить его на более свободный «канал».

Зачем нужно своё облако (NAS)?

Если надоело вечно удалять фото с телефона, можно использовать NAS (Network Attached Storage) — это такой маленький сервер-коробочка. В отличие от внешнего диска, он подключается ко всей домашней сети, а не к одному устройству. Это такой удобный цифровой сейф. Туда можно скидывать все фильмы, фото, документы — и смотреть их с любого устройства дома. А при желании — и из любой точки мира. К такому хранилищу могут одновременно обращаться несколько пользователей.

Конечно, покупка своего облака не всем подходит. Ведь это большие расходы и дополнительные сложности с обслуживанием. Но есть и альтернатива — аренда NAS от облачного провайдера Cloud4Y. Довольно интересный вариант — можно взять нужный объём и во всём полагаться на техподдержку.

Как видим, сети максимально просты в использовании и довольно доступны. А современные технологии всё больше улучшают пользовательский опыт.

Взгляд в будущее: что ждёт сети завтра?

История, которую начали те самые «умные ребята» из 60-х, собравшие компьютерную сеть ARPANET, далеко не закончена. Она становится только интереснее. Нас ждут технологии, которые даже сейчас кажутся фантастикой.

5G и будущее 6G: это не просто «быстрее интернет»

Речь уже не о том, чтобы скачать серию за секунду. Сети пятого поколения — это сверхмалая задержка. Представьте: действие и отклик на него происходят практически мгновенно. Это открывает дорогу к созданию беспилотных автомобилей, которые будут «разговаривать» друг с другом и со светофорами, чтобы избежать аварий. Это телемедицина, когда хирург с другой планеты сможет проводить операции через робота-ассистента, не чувствуя задержки. Это настоящий Интернет Вещей (IoT), где будут связаны не компьютеры, а вообще всё: от лампочек до целых систем умного города.

Программно-определяемые сети (SDN): Умные дороги, которые подстраиваются под пробки

Сейчас маршрутизаторы работают по заранее прописанным правилам. За внедрение в них «мозга» отвечает SDN (Software-Defined Networking). Управление сетью становится гибким, как живой организм. Как если бы в городе случилось ДТП, и светофоры автоматически перестраивали работу, чтобы быстро устранить затор. Так же и SDN: такая сеть видит, что на одном канале перегрузка, и мгновенно перенаправляет трафик по свободным путям, без участия человека.

Квантовые сети: полная неуязвимость

Это следующий рубеж. В квантовых сетях данные передаются с помощью частиц, состояние которых невозможно скопировать или перехватить незаметно. Любая попытка подслушать сразу же станет известна. Это сделает взлом и перехват данных в принципе невозможными. Пока это лабораторные эксперименты, но именно так, возможно, будет выглядеть безопасная связь будущего.

Заключение: как сети перевернули нашу жизнь

Сети стёрли расстояния и сделали знания более доступными. Раньше, чтобы прочесть редкую книгу или послушать лекции профессора Оксфорда, нужно было ехать за тридевять земель. Сегодня любой человек с выходом в интернет может пройти курсы лучших университетов мира, часто — бесплатно. Знания перестали быть элитарными.

Появились целые профессии, которых не было 20 лет назад: блогеры, SMM-менеджеры, таргетологи, разработчики приложений. То есть изменилась экономика. Ведь можно создать стартап в гараже и выйти на глобальный рынок. Или работать из любой точки мира, став цифровым кочевником.

Но у каждой медали есть обратная сторона. В нашем случае это цифровой разрыв — теперь тот, у кого нет быстрого и стабильного интернета, оказывается едва ли не за бортом современной жизни. А вопросы конфиденциальности и распространения дезинформации стали одними из самых острых в обществе.

Компьютерные сети не стали ни добром, ни злом. Они — отражение нас самих — со всеми нашими достижениями, страхами и проблемами. Это всего лишь инструмент, самый мощный из когда-либо созданных человечеством. И то, как мы им распорядимся, зависит только от нас.